本文是葛思谛(Paul Gladston)对余友涵艺术历程进行的追溯,其中包括受到文人画启发的抽象作品、政治波普绘画,以及那些融合式的风景。通过与艺术家的深度对话揭示了余友涵艺术价值的新意。

“流散”(diaspora)是一个具有行为性的动作(不是名词,而是动词)。流散必定涉及到三个有区别,但又相互依赖的地点:始发地、目的地,以及(所盼望的)回归地,后者往往(同时)也是“真正”的始发地,但随着时移世易,这个地点也往往成为另一个想象的/记忆中的地点。回头来看,流散意味着(实质上)永不归来的旅程:旅人永远都不能真正回到起始点(这是流散的“必然”轨迹)。即便真的归来,也无法再次体会到想象,或者回忆中的故居了(也许唯一的办法就是重建记忆)。无论如何,旅人和始发地相隔离,但却并没有永远离开故地,而是通过想象与始发地建立联系,以达到回归的目的。流散的旅行是无尽的循环,这样的旅程总是在不断地重写着自己的开始、过程和结束(只能以此对旅行的不同阶段加以区分),这种区别也印刻在同样的归程之中,无论是区域的、地区的,还是跨国的回归。

余友涵:中国有句话叫““落叶归根”,意思就是说无论你去哪儿,老了的时候都要回到自己出生的地方。也就是说,你从某个点出发,最后还要回到那个点。中国的审美就是随着观者位置的变化而变化。一个典型的例子就是中国园林。当你置身园林中的时候,就会发现景随人动。而西式园林则强调整体性。我不喜欢总是用同一种风格作画,但有的艺术家则坚持一种风格,然后不断对这个风格进行深入探索。我却喜欢“打一枪换一个地方”。在80年代的时候,各种各样的西方艺术一下子涌现在眼前,于是我就想尝试着采用不同风格进行创作,而不是把自己局限在一种风格中。当时我是一个美术老师,教风景画,但是对抽象也很感兴趣。所以对不同的西方绘画风格的尝试是出于我的个人兴趣,随着自己的感觉。(1)

余友涵1943年出生在上海,当时上海还在日本侵略者的控制之下,后来又经历了欧美殖民主义/帝国主义的统治,直到1949年解放。他于1973年毕业于北京中央工艺美术学院,这也是文革期间为数不多的几所没有关闭的高等教育机构之一。毕业之后他继续在上海生活、工作。他的早期发展和艺术事业的成熟阶段正赶上上海的剧变,即从文革时期的动乱到后毛泽东时期发生的巨大的社会、经济、政治变革。

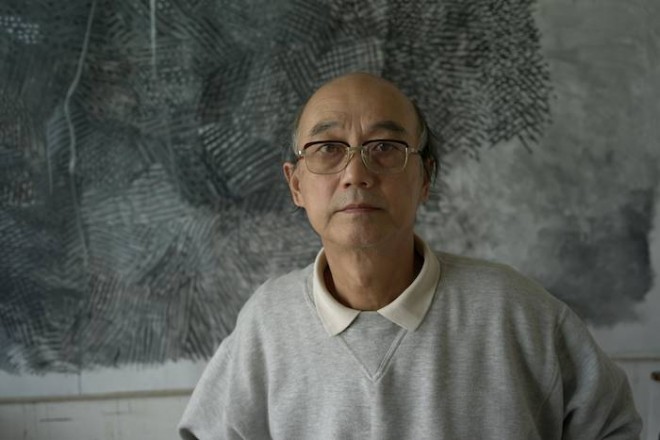

余友涵 (摄影: 葛思缔Paul Gladston)

随着1949年新中国的成立,上海成为了重工业基地,也成为极左政治的阵地(文革期间,“四人帮”的活动令上海带上了浓重的政治色彩)。尽管文革让1960至1970年代末都处于动荡不安,但上海的社会结构却相对稳定,工业生产水平也较高。因此,上海的地位不容低估,一方面为中央政府提供了稳定的税收,但其国际大都会的历史和持续不断的政治激进令北京感到惴惴不安,因此从一开始就被排除在改革开放之外。一直到1992年邓小平南巡讲话之后的1990年代初,上海才开始进入全面的社会和经济改革阶段,自此迅猛发展,一跃成为中国人口第一大城市和世界上最繁忙的集装箱港口。

余友涵:我对中国的发展变化十分关注。在1980年代, 随着中国经济迅速的发展,一些消极的因素也随之产生,所以我想在自己的作品中也体现这一点。我的抽象绘画最早只是给一小部分生活在象牙塔中的中产阶级看的。开始的时候没有什么问题,因为我的早期抽象绘画更多的是出于我的个人兴趣和爱好。这些画从没有参加过公共展览,但后来,我觉得有必要改变一下画风了。(2)

毕业之后,余友涵在上海的一所学校当了老师,教授西方素描和油画,期间他自己的创作风格也接近于郁特里罗(Maurice Utrillo)和马蒂斯(Henri Matisse)。从1973年开始,他接触到了越来越多的绘画风格,令其艺术也有别于典型的文革样式。

余友涵, 《华亭路》,油画,1973

在上海,对于毛时代艺术样式的背离有一个背景,那就是19世纪末20世纪初海派画家发起的艺术革新。他们反对传统艺术的保守,力图创造出现代的自由形式,并带有本土特色的国画。这也构成了艺术领域里海派与京派代表的改革与保守之间的争论。

1970年代末,随着邓小平的一系列改革,中国出现了相对自由的政治气氛。余友涵逐渐放弃了他早期的再现风格,从1980年代中期开始创作了一系列抽象绘画。他所受的影响既包括蒙德里安(Piet Mondrian),也有传统的中国山水和水墨画,并不断采用圆形的构图样式。

余友涵, 《1986-16》,绘画, 109 x 97 cm, 1986

余友涵:从1984/1985年,我开始采用圆形创作抽象绘画。(3)

在一份未发表的声明中,余友涵说,他采用了圆形来创作抽象绘画,“因为圆具有稳定性,既代表了开始又代表了结束,既象征了瞬间,也象征了永恒。圆形代表了不断循环的运动,既暗示了扩张,也暗示了收缩,因此圆意味着强大的兼容性、包容性、理性与平和。”余友涵也强调,“在画里,我尽量将那些对立的成分统一起来,例如谦虚和智慧、宁静与活跃、永恒与多变、有与无。”(4)

余友涵的早期抽象绘画来自他个人的训练,并形成了一种类似于中国文人画那样的恣纵、平静的审美特征。这些作品在中国国内的艺术圈名声鹊起,也构成了80年代后期“85新潮”美术运动的一部分,并参加了1989年在中国美术馆举办的中国现代艺术展。

余友涵, 《世界是你们的》,丙烯,117 x 158 cm, 1994

从1988年开始,余友涵受到沃霍尔和汉密尔顿的直接影响,开始创作“波普”绘画。在形式上,这些作品与王广义的作品有类似之处,并且也参加了“后89中国新艺术”展览,这也就是国际上所知的“政治波普”。所谓的政治波普往往是将毛泽东的图像与来自中国和西方的流行文化中的装饰图案进行拼合,无论是在中国还是在国际上,政治波普都被认为是对文革及后毛泽东时代的权威进行的解构式的介入。(5)然而,从政治方面,余友涵自己的解读却并不太清晰:

我画《毛泽东》系列的时候,我很珍惜那个时代,同时也对那个时代怀有更多的反思与批判的情绪。因此,有一些作品尽管带有放荡不羁的现实主义艺术的形式,但那却并非一种乐观的感受。相反,它们试图揭示关于社会主义的背叛的情绪。我认为,我的毛系列波普绘画因该属于中国人民的历史,或者历史绘画。在这些绘画中,背景十分鲜亮,但是如果你仔细看就会发现上面充满了不稳定的因素,预示着灾难随时可能发生。至于我自己对毛主席的感情,尽管我不像文革时候那样崇拜他了,但我们也不应该对他全盘否定。而且我觉得西方对于毛的宣传也并不正确。每个领导人都希望能带领自己的国家走向更好的未来。

余友涵, 《屋顶上的维吾尔姑娘》

葛思谛:这些绘画是对当代事件的隐喻吗?将“西方的”现代性和中文文化身份进行结合是有难度的,这是艺术的“改革开放”吗?你将中西资源结合起来,作为中国风景画的一种新的表达方式。

余友涵:你的意思是我没有找到结合点?

葛思缔:我并不是说你的绘画不成功,而是各种风格之间的关系还不是很平衡。

余友涵:我希望把东方的元素和西方的元素进行很好的结合。但是如果你用专业的眼光来看,将这两种元素进行结合还是有难度的。

葛思缔:难度肯定是有的,尤其是天衣无缝的结合几乎是不可能的。我感兴趣的是,在你的绘画中,西方和中国风景画风格之间存在着一种不确定的张力,特别是两者之间的关系似乎并没有确定。这也让不同文化观点之间的关系可以产生互动和开放,可以不断地进行语境重构和不断激发对方。

余友涵:我理解你的意思。有些作品包含了三种全然不同的元素,它们并不打算让这些元素进行融合,而恰恰要体现这些元素之间的不协调性。我们也不确定我的立场是什么,这也是我正在考虑的问题——将东西方元素完美地结合起来。(7)

近年来,余友涵的绘画重新回到了他早期的抽象风格。

余友涵, 《2011.5》, 绘画/布上丙烯, 172 x 142 cm, 2011

葛思缔:你的风格又返回到了从前,你觉得是真的回到了原点还是进入了其他的情境?

余友涵:这些绘画和以前的并不完全一样,而是道法自然。因为我的本质没有改变,所以无论是画抽象的还是风景,还是肖像,其本质都是一样的,这些画都表达了同样的观点或习惯。当你老了的时候,审美观的改变是很难的。因此我不是一个艺术的革命者,我只是随自己的兴趣和性格来创作,当我的兴趣变化了的时候,我也就变了。(8)

余友涵从1979年开始的成熟艺术生涯似乎是按照一个圆形的轨迹发展。在经历了一系列形式的变化之后又(几乎,但并非全然)回到了起始点,这正是“流散”的结果,不是作为一个名词,而是动词……

(1) Gladston, Paul, Contemporary Art in Shanghai: Conversations with Seven Chinese Artists (Hong Kong: Timezone 8-Blue Kingfisher, 2011), 第30-31页.

(2) 如上, 第29页。

(3) 如上, 第28页。

(4)见费大为(编),《85新潮: 中国第一次当代艺术运动》(北京:尤伦斯当代艺术中心),第60页。

(5) “Cynical Realism” and “Political Pop” in Wu, Hung (ed.), Contemporary Chinese Art: Primary Documents (New York City: The Museum of Modern Art, New York, 2011), 第157-166页。

(6) Gladston, Contemporary Art in Shanghai, 第32页。

(7) 如上,第37页。

(8) 如上,第38-39页。