亞洲當代藝術空間 (上海市普陀區莫干山路50號7號樓106室) 2016年5月21日至2016年7月4日

彭奕轩用白板笔刻画出来的风景记录的是各种台湾新闻所报导的灾祸场景。这些场景被密密麻麻的皴法般的笔触布满,以至于你并不确定画面中具体是“什么样的事物倾倒在了怎么样的地景上”。除了一些明显可辨的枝干、人物,只知道所有图像全在画面中被碾压在一起。

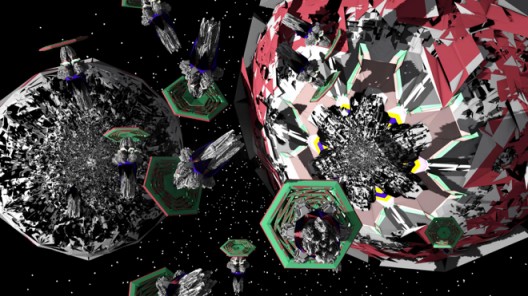

灾祸是关于恶托邦(dystopia)叙述的标准起手势。在一旁,陈熹则以“科幻小说迷”的态度研读一些科普似的理论。其中,他关于降维绘画的说法,也许为彭奕轩的绘画提供了一个补充。彭以线描将可见的事物“ 瓦解” (collapse)而成为一些不尽然可读的事物,而在陈熹看来,人们为什么对一些平面的绘画有着各种诠释和理解的方式,是因为艺术家在捕捉三维世界并将其压制到平面空间(二维世界)的过程中,其失去厚度的同时不可避免的失落了许多讯息。而降维就是信息世界的一种灾祸:在他《降维绘画》的片段里,计算机动画演示了崩塌的信息串。其中,信息与信息是如何无法彼此靠近,并且指涉事物厚度的光影变化,也被打散,成为轮番闪烁的一大片电路组件。

陈熹,”PEW”,单频彩色有声影像,2016

这两种灾祸之间有什么内在层面上的不同之处吗?彭奕轩的笔触描述持续发生的灾祸。他对“已发生场景”的这种旁观记录,对脚踏之处不稳定性的述而不评,说明灾害就是现状的精神状态。另一方面,陈熹的《∞》(无限大)指称的是在信息世界里面,物对物之间的灾难——这对操作计算机的人们而言,则是每天发生的事情。他以信息的数量来切入对人的感性活动的思考,是以一种微观的视角,在关于算法、关于技术的论题上切入整个艺术的经验中。

如果说灾害是一种科幻的母题,那么,这个双个展分别指称的灾难——一种认为你脚踏之陆块并不稳定的物理、心理灾难,以及属于信息和意义生产(sense making)的灾难——两者之间彼此的差异—也许—可以说是所谓岛国和大陆两种心理状态面对科幻的两种不同态度。彭奕轩用白板笔这样的材料,反映和展示了自然冲击下事物的脆弱性,背后折射了一种当下即未来的意象;而陈熹将其想象空间投注到非人类的层面,则与这一世代的中国人对阿尔法狗(AlphaGo)、对于那尚未实现的可能技艺的思辨与猜想。而关于科幻,这是一种一旦被开启,便会惊觉满处都是相关论述的一道奇特的窗户。特别是在刘慈欣的《三体》获得雨果奖以后,几乎就让传统上没有科幻的国度(相较于其它社会主义国家曾经大量投资在科幻叙事的传统而言)在几年间充斥了对科幻的热忱。作为一个科幻狂热者,你乐于徘徊在这些幻事之中,就外人眼里看起来究竟是如何,你却一点也说不上来。纵有不解,你也置之度外。

陈熹,”PEW”,单频彩色有声影像,2016

“非永久性的标记”, 展览现场

“∞,”展览现场

“非永久性的标记” ,展览现场

陈熹,降维绘画,单频彩色有声影像,2015