三潴画廊 (22 Lock Road #01-34, Singapore),2016年9月10日至10月9日

视频杀死了电台明星——正如Buggles的歌所唱的那样,只是三十年之后它又被互联网所杀。类似的,保罗·德拉罗什(Paul Delaroche)在摄影术到来的时候宣布了绘画的死亡——不过更确切地说,是绘画的一部分功能得到了解放。按这样的思路来想,摄影术的命运也按部就班地在等待着它——又或许早就已经发生了。

“我们为什么在做我们正在做的事?”三潴画廊近期的摄影展这样问道,这可以被视作是质疑摄影存在性基础的一种缩影。然而,诚如展览描述所言,这对于一次关注非常多元的摄影实践的群展而言,是一个简洁的框架,并且与摄影展览通常情况下的那些复杂缠绕但又泛泛而谈的主题形成了反差。

将整个展览架构成一个整体的是艺术家Iswanto Soerjanto的作品《相机暗盒(Camera Obscura, 2016)》。先撇开标题不谈,这件作品实际上是指向密林丛生的吉尔曼军营艺术区(Gillman Barracks)的一个由20架相机暗盒组成的阵列。这让人回想起最初的照相机,尤其当它们还是用纸板制作加上细线加固的时候,这一方面暗示了对于摄影所涉及的光学原理的一种天真的着迷,另一方面,则是在对现代照相机纯熟的技术复杂性之前阶段的一种怀旧。此外,看着这些相机还会有一种类似昆虫的质感,它们唤起了虚拟现实设备的兴起,例如立体环绕的头戴式耳机。

不过,Soerjanto的化学制图法(chemigrams)在大多数时候并无魅力,他并不关心镜头而关注银明胶纸直接的化学反应互动,其结果甚至与一个一年级生的实验并无两样。有一个例外是作品《幻灭(Evanescence, 2016)》,它与其他的化学制图法作品不同,体现出了一种恰当的韵律和精美。

在展览中,摄影欺骗、搪塞、以及有时与真实混杂在一起的这种能力,充分地体现在阿甘·哈拉哈普(Agan Harahap)和赵仁辉(Robert Zhao)的作品当中。哈拉哈普的《童年记忆(Childhood Memories, 2015–16)》系列,合并了两个不太可能的主题:印度尼西亚那些老旧而常见的快照场景,以及当下的流行文化巨星。大家对这些流行媒体上名流的熟悉程度各不相同,其中一些可能并不广为人知,但其中包括了布兰妮·斯皮尔斯、莱昂纳多·迪卡普里奥、蕾哈娜……等等。这些童年时代就反复看到的名人形象,被嵌进印度尼西亚的场景当中,显出一种休闲的笔法,而其中的平行时间线也正是历史由此展开的所在。

赵仁辉这次展览的作品是他长期以来所关注的话题的一次增进,他将微妙的虚构的生物内容与显见于传统的、关乎生态系统退化的及其相关要事等“激励性”艺术作品无缝地融合在一起。像是要与他丰茂的、全然单色的照片形成对比,赵仁辉用柔和的色彩对葡萄、鸡蛋和其他事物进行样本拍摄,并且用仿标本制作的、小得几乎不存在的样式来体现出一种提升了整组装置作品的尖刻且讽刺的机智,这使其免于被认为是在假正经。

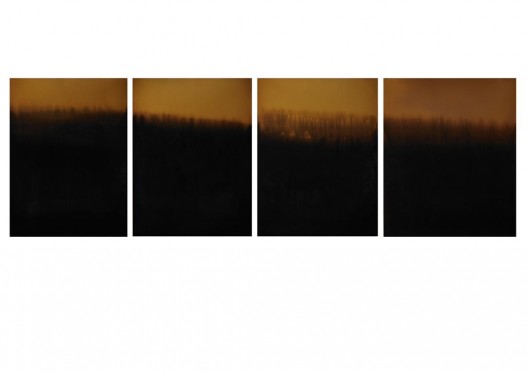

除了此前提到的这些更为实验性的作品之外,这次展览也不乏那些类似决定性瞬间的静态图像。山本昌男的照片在这方面尤为突出,他的每一幅影像都通过极为节制的视觉元素实现了巨大而深刻的存在感——就像是摄影对俳句的呼应,或许。

被置放于相对而言非传统的、多媒体类型的摄影艺术作品当中,山本昌男的这些图像更添了一层静止的伤感,尤其是封闭在玻璃柜中略微泛黄的作品《Ku+Nakazora的盒子(A Box of Ku + Nakazora, 1992-2004)》。摄影在无止境的再现表征技术的不断发展中一直在产生变化,或许会有这样一个时刻的到来,到那时很少再有人真的会自问,他们为什么选择创作了这些图像。