杨画廊(北京市朝阳区酒仙桥路2号798艺术区中二街)2016年9月10日到2016年10月5日

展览题目“普通读者”源自文豪塞缪尔·约翰逊于《格雷传》中的一句话:“能与普通读者的意见不谋而合,在我是高兴的事;因为,在决定诗歌荣誉的权利时,尽管高雅的敏感和学术的教条也起着作用,但一般来说应该根据那未受文学偏见污损的普通读者的常识。”即,突显了普通读者之意见的公正性。在此次展览中,董大为表示其创作的作品多是基于普通观者的角度来思考创作的,为的是打破因长期创作而产生的某些习惯性思维,以及使观者本能地感到有趣。

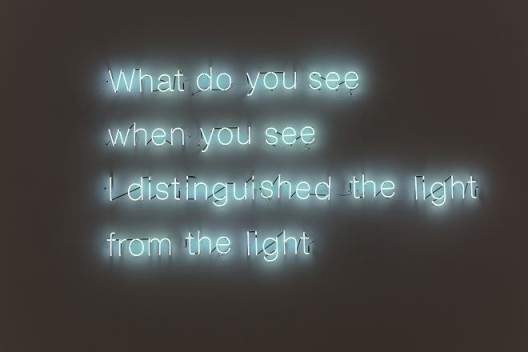

从题目“普通读者”可见,作品多是关于阅读与文字的。在作品《爱电影》中,董大为利用其无意间发现的AI软件漏洞——即鼠标选中的文字会因不合理的操作而频频闪烁——模拟出西方黑白电影中因接触不良而频闪的影院灯箱。这的确是一件契合普通观者之经验的作品,即从事设计行业的人会知晓AI并遇到过此种不良的反应,且大众知晓“Cinema”为中文“电影”并能够理解黑白二色带有过去的、旧时代的味道,与所指保持一致。董大为在呈现的形象与表达的意义之间建立了一种有效的,为普通观者所理解的联系。作品《从光中分辨光》同样是一件以文字为主的作品。由白色灯管构成的句子“What do you see when you see. I distinguished the light from the light.”摘自德国诗人萨托鲁斯(Joachim Sartorius)的一首诗,当观者进入暗黑的房间,其所见如同文字所示,只有光而别无他物。

董大为去技术化的创作方式十分的日常。《你我他的诗 by Google》,如题,源自谷歌搜索的热搜词条。在搜索匡中键入诸如“我能”、“我要”、“你可”、“你能”等限制较低的主语与助动词之后,董大为以自动弹出的十条提示性句子创作诗集。例如于2016年1月搜索的诗《我要》:我要当歌手,我要你好好的,我要成为超级巨星,我要,我要快乐,我要向高山举目,我要我们在一起,我要成为双马尾,我要变成硬柿子,我要飞。查询一番可知,有的是歌曲名称,有的是日本动漫,有的是电视剧名,有的为综艺节目。董大为将创作诗歌的逻辑从词句间的意义转移到搜索时的热度之上,这似乎向观者传授了一种简单作诗的方法。

受到一位在微博上炫耀自己收藏了四五个版本的《百年孤独》的人的启发,董大为收集了1982年至今出版的几十个版本的《百年孤独》,并按照时间顺序排列起来制作了一件同名作品。《百年孤独》于1982年被引进中国(当时书籍虽然是由正规的出版社出版但均是盗版,中国直到2011年才正式获得授权出版此书),致使文艺界形成了集体性的马尔克斯热。当时的“热”既源于小说所呈现的新颖的魔幻现实主义风格,也源于当时人们在短短几年经历了文革的结束以及改革的开放而产生的迷茫状态。董大为无意回顾当时的社会环境与这本名著的影响力度,而以“百年孤独”一词暗指艺术作品在脱离作者之后的存在境遇。同样以书籍为材料的有《革命》和《我的黄书架》。董大为为前者注入了中国的政治文化意义,致使一排被截成同一高度的革命之书形象化地表现了个体思想在集体主义之下的被迫统一。至于后者,艺术家利用了“黄书”在中国语境之下的特殊含义,即作为色情读物的代名词。

除了从文字、书籍本体出发之外,董大为还对文本的内容实施视觉上的转换。作品《变形记》,毫无疑问,取材于卡夫卡的同名小说。凭借RGB拾色器,26个字母拥有了自己专属的色彩。黑白单色的文本变成了色彩缤纷的抽象画作。获取信息不再通过文字而是色彩。另一件作品,《绘画史中的道路》则利用了拉丁文版的绘画史读本。由于西方语言词汇长短不一且占据的空间大小不同,排版的时候,词与词之间偶尔不可避免地出现较大的空隙,董大为用长短不一的直线穿过其中。每一页的线条方向都有计划地或一致向右、向左,或左右交叉,或全部垂直。抹掉文字,线条构成的图像如同下雨天,有时寂静无风,有时则狂风大作。阅读被转换为一种审美活动。

当然这并非是一场普通的文字游戏,艺术作品也并非仅是为了引发观者的兴趣,它同样需要承载学术的、深奥的以至于让专业人士探讨一番的内容。如作品《从光中分辨光》更探讨了高于字面之意的问题——即,观看的本质。然而对于普通读者,其无能去进一步解码,而更多地受这发光体的吸引,心感愉快。又或者《百年孤独》涉及艺术作品之命运,而观者仅能够认识此书而无过多的想法。虽然是去繁从简的作品,且契合大众的日常之体验,然而从董大为的作品来看,进入展厅观看作品的普通观者,并非约翰逊心中教养不高且缺乏才能的,而至少是英文较好且熟知文学的公众。