作者: Iona Whittaker 爱安阿

译:Peng Zuqian 彭祖强

《汪建伟:时间寺》是古根海姆美术馆与何鸿毅家族基金为期五年、投入一千万美元的合作计划的首档展览;该计划旨在支持中国当代艺术的发展。展览于10月31日在纽约古根海姆美术馆揭开帷幕,并将持续至2015年2月16日。“何鸿毅家族基金中国当代艺术计划”成立于2013年3月,力邀汤伟峰博士(Dr. Thomas Berghuis)担任策展人,主理并协调这项集研究、展览、收藏、出版和教育于一体的庞大计划。笔者在媒体预展当天,采访了该计划的三位关键人物:古根海姆美术馆三星资深亚洲艺术策展人亚历山德拉•孟璐博士(Dr. Alexandra Munroe),何鸿毅家族基金会首席执行官黎义恩(Ted Lipman)和汤伟峰博士,以进一步了解这项前所未有的宏大计划,及他们各自对以委托创作为主的三轮展览中的首个展览“汪建伟:时间寺”的看法。

余小蕙 :请问过去一年你们在这个项目中分別扮演了什么样的角色?

黎义恩 :我们是这个项目的赞助人,所以不参与策展……过去一年,我们基本上就是一直在耐心等待。这好比去餐厅点一份主厨推荐,你永远不知道端上餐桌的会是怎样的惊喜,可能你事前还忘了告诉主厨其实你对某些食物过敏……去年八月,我们得知第一位委约艺术家的身份,当然我们对他的创作相当熟悉,我也有机会参观他的工作室。这大致就是我们的工作。

亚历山德拉•孟璐 : 我们和汤伟峰一起建立了这个团队,2013年3月,我们宣布成立“中国当代艺术计划”(Chinese Art Initiative)。这不只是一名策展人的工作,我们组建了一整个团队来支持古根海姆美术馆何鸿毅家族基金“中国当代艺术计划”的运作,包括一个教育职位、两个展览管理职位,来执行委约艺术项目,并从策展上协助汤伟峰。

汤伟峰 :我的工作主要从三个层面展开。借用黎义恩关于主厨推荐的比喻,我就好像是厨房里的助理厨师。主厨当然就是汪建伟——他做作品,展现出了高度的智识,给人很多启发,非常重要。他也将展览标题从我起初提议的“现实的纹理”改成了“时间寺”。尽管我已认识他多年,但仍和我的同事、助理策展人桂嘉慧 (Stephanie Kwan) 一头扎入深入的研究,汪建伟艺术生涯的大事记即出自她手。

另一方面,我提供给艺术家与一个机构共同工作的机会,这样的机会也是极具开创性的。我们秉承基金会的宗旨、即拓展世人对中国艺术与中国文化的认知,因此我们最近召集的古根海姆美术馆亚洲艺术协会就有意将中国列为讨论的核心內容,并提出种种相关问题:“我们如何看待和理解中国?”,“中国在全球关系中如何自处?”,以及“我们如何获得一个对中国更为广泛的认知视角,从而去发觉一个多元文化、跨越国界、不断国际化的中国?”。

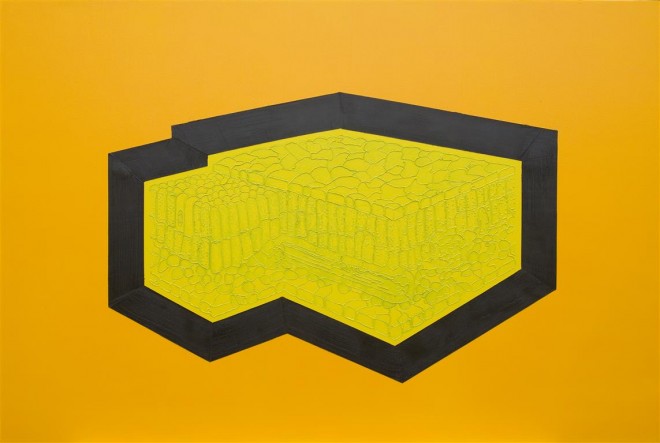

(纽约所罗门・R・古根海姆美术馆,何鸿毅家族基金藏品)

(本电影为委约展览《汪建伟:时间寺》而创作,呈献于 纽约古根海姆美术馆,并由何鸿毅家族基金提供赞助)(所有作品由汪建伟创作 © 2014 汪建伟,经授权使用)

余小蕙:今天早上汪建伟提到他希望和“特殊性”说再见,摆脱所有文化、国家和地理标签的愿望……你们各自有专致的方向和目标,另一方面,这个项目的名称是“中国当代艺术计划”,请问你们在整个过程中是如何考虑“中国”标签的?还是说“中国”对你们而言根本不是问题?

黎义恩 :我们的主旨、使命是宣扬中国文化,所以我们将当代艺术看做中国当代文化中最重要、也是最富生命力的一个部分。但创造性的过程都来自个人,而非赞助人,甚至也不是来自主办方,即古根海姆。我没有和汪建伟聊过这一点,但他把自己视为一名当代艺术家、只是碰巧是个中国人而已。我并不认为个中会有任何的矛盾。我们的共同目标就是展示来自中国最好和最富创意的艺术作品。人们对中国的定义各有不同,如果你和像朱伟明这样的学者聊天,他就会说中国文化同样也是全球文化,有中国人,也有会讲中文但不是中国人的。所以尽管我们可能有各自的看法,但这之间未必是互相矛盾的。

孟璐 :这恰是为什么这个项目如此重要的原因。在我看来,过去二十年里,有许多中国艺术都在试图代表中国——巴不得大声喊:“我是中国艺术!”。这很重要,因为这是中国政治波普艺术中的一个显著特征——一些艺术家在其创作中对文化大革命的指涉正是中国艺术中非常具有原创性与本真性的一面。但这不是中国艺术的全部,代表中国和表现中国是两回事。在我看来,汪建伟对中国当代社会富有洞见的观察,和拒绝标签化、追求普遍性的决心,十分具有当代性和全球性,正因如此,他也不失他的中国性。他的中国性恰恰反映了当下的一个复杂的现实:做一个世界公民——无论他身在何处——在我看来,这也是中国文化话语不断演进的一个象征,艺术家开始把自己和全球各地的艺术家一视同仁。他不需要通过打中国牌来处己自若。这样的艺术家才是真正意义上的世界艺术家,也是理应在古根海姆收藏中出现的艺术家。

汤伟峰 :机构本身也是一个关键点。为什么选择古根海姆?古根海姆是一个全球性机构,致力于关注国际艺术,并无时不刻地拓展其艺术视野。从国际视角来看,古根海姆与抽象艺术和抽象传统之间关系密切,这和它最初作为一个收藏非具象绘画的美术馆的定位有关。汪建伟所挑战的,正是关于什么是真实而什么是抽象的问题;严格说来,他的尝试对中国艺术展览而言相当重要——正如孟璐所说,许多艺术家的创作仍被当作社会主义现实主义模式的延续来呈现。而在我看来,汪建伟的艺术实践正是在挑战這种围绕着中国艺术的写实主义话语,并创造出一种有关抽象和现实主义的新形式。古根海姆一直在资助当下的艺术——不断挑战当代艺术视野的作品,延展其可能性。我认为汪建伟非常勇敢,同时他也是我们的当然之选,因为他是一个全能的创作者,不仅展现出一个中国的画家或雕塑家的功底,更凭借其与戏剧的联系,传达出中国博大精深的现当代表演传统与新媒体实践。

黎义恩:对我们来说,最重要的是让中国艺术成为主流文化的一部分——不是放在“中国艺术”的书架上,而是在“当代艺术”的书架上。我想这也和信心有关。中国对自身的地缘政治很有信心,但我们对其文化却少有谈及。七十年代末我曾参观过早期的中国当代艺术展览。当时的中国艺术大量借鉴了其他地方的艺术。而如今,中国艺术对自己充满信心则是不言而喻的。它可能具有明显的中国特色——而这正和我们的目标之一有关,即把中国文化放在不断发展的全球主流文化之中。

汤伟峰:正如我们之前所提及的,从策展上来说,我很清楚自己的决定意味着什么,继续借书架的比喻……计划的首个项目是艺术家个展就意味着我们让这个艺术家上了艺术家画册的架子,所以他一下子就和书架上的其他艺术家有了关联。例如约瑟夫·科苏斯 (Josef Kosuth)就会和来自中国的许多艺术家在同一个书架上。这也是为什么我会选择个展作为计划的起始。

(徐伯欣摄,艺术家提供)(汪建伟版权所有© 2014,经授权许可后方可使用)

余小蕙:可以谈谈为什么选择艺术家委约创作、而非等作品完成后再收藏吗?这个模式对你们来说意味着什么?

汤伟峰:去年,我不仅走访了许多艺术家工作室,也在不断观察中国当下的发生,我留意到许多新美术馆的诞生,尤其是私人美术馆的迅猛发展。美术馆、藏家和老板们经常问我“策展人是干嘛的?”。他们把策展人看作藏家的延伸——策展人会去参观艺术家工作室,然后选择现有作品并将它们放到美术馆展出。我认为那是对策展人工作的一个十分过时的理解。而艺术家委约创作则是允许艺术家充分深入展场的空间和环境。古根海姆的历史和建筑都相当重要。除此之外,回归到最根本,这也是在给艺术家一个机会:“什么是你一直想做的作品?”。通过委约创作,你在告诉艺术家:“让我们帮你来实现那个梦想——让我们一起创造新的东西。”

孟璐:我们一直以来都有和艺术家合作创作、针对场地特别委托创作是我们的传统,因为古根海姆的建筑非同反响。这可以追溯到1977年博伊斯利用整个螺旋坡道来制作一个特定场地的装置——之后还包括蔡国强、丹•弗拉文 (Dan Flavin)、白南准、珍妮•霍泽尔 (Jenny Holzer) 等等。另一方面,我们也把这样一个传统带到了其他领域——作为我们构建不同“计划”的一个灵感。比如我们和德意志银行的十年合作,而这也启发了我们和何鸿毅家族基金合作的这个中国当代艺术计划。

委约的过程同时向藏品提供了古根海姆这家机构的历史脉络——我们是一个美术馆,不会只是到艺术市场上随意采购。我们有很丰富的馆藏,其中的艺术品有着许多不同的收藏来源,包括画廊展览和双年展。但通过委约创作,艺术家不仅仅是与空间打交道,同时也在和机构打交道。而这个展览就是汪建伟对此所做的回应:尤其是开幕当晚,在美术馆圆形大厅的现场表演《螺旋坡道图书馆 》(Spiral Ramp Library)完全是针对古根海姆美术馆建筑所作的回应。

黎义恩:這也意味着冒更大的风险。

(纽约所罗门・R・古根海姆美术馆,何鸿毅家族基金藏品) (这件作品为委约展览《汪建伟:时间寺》而创作,呈献于纽约古根海姆美术馆,并由何鸿毅家族基金提供赞助) (所有作品由汪建伟创作 © 2014 汪建伟,经授权使用)(照片:徐伯欣摄,艺术家提供)

余小蕙:那展览之后呢?你们对这批作品有什么样的打算?如何把这些针对纽约古根海姆建筑所做的作品在其他地方重新展示?

黎义恩:从我们的角度而言,古根海姆美术馆的一个优势就是它是一个全球性的机构。作为一个基金会,我们当然希望看到自己的收藏,或是一部分的收藏,能在其他不同地方展出,不论是在西班牙毕尔巴鄂或其他地方的古根海姆分馆,因为我们不知道作品过几年在其他地方再次展出时会是什么效果。不过现在谈这些有点言之过早,尽管这肯定是我们的意图所在。

汤伟峰:汪建伟这次展览中所有作品的排置方式都是针对圆形大厅这个空间,但正如作品标题所说,它们可以被重新排置和展览。这些作品的美在于它们充满了无限可能性,任何策展人在策划展览时都可以说:“我想在这儿展出汪建伟的《时间寺》”。这次的现场表演是在螺旋坡道上演,但对这场表演的构想其实是从一个没有剧本的事件逐步发展为一个有剧本和编排的戏剧作品。这是艺术家的想法——作为一个关键性的概念,他想要挑战行为艺术的定式;他把行为艺术、偶发艺术、仪式以及无剧本、非常规的表演空间结合在一起,并使之与传统戏剧对话。

孟璐:我还想补充一点关于古根海姆的收藏面向,“亚洲艺术计划”对古根海姆的不少展览活动起了决定性的作用,同时也在东南亚艺术领域达成了许多学术成果——比世界其他任何现当代美术馆都要多。与英国泰特与泰特现代美术馆相比,我们的产量相当大。但我们究竟收藏些什么呢?几年前我们意识到,如果我们的想法不能被保留在收藏之中,仅有精彩的展览规划还不够;艺术作品的影响力可能还是有限;但一件作品一旦进入收藏,那就意味着你在确保该作品和该地区的艺术持续成为展览和研究的主体。在我看来,美术馆的永久馆藏有着任何一场展览所无法带来的影响力,我们称之为“DNA”;我们必须改变美术馆的DNA——我们在改变古根海姆的行事风格,但为了避免落入窠臼模式,就必须有一个馆藏,而这也是何鸿毅家族基金对我們的慷慨赞助所代表的意义。

余小蕙:你們对这首个项目的观感如何?根据这首个委约项目的经验,会不会在接下来三年的其他项目中对工作方式做出改变呢?

黎义恩:我想这个问题的第二部分需要由策展人来回答。我们把挑选艺术家、策展和陈列这些工作都留给了专业人士,仅管我们对当代中国艺术并不陌生。汪建伟的作品跨越了许多不同时期,我认为他对中国艺术中新形式创作的发展有着很深入的理解,他的创作从传统绘画开始,然后慢慢向不同的创作媒介发展。对我而言,他是一个绝佳的选择,因为他代表了对理解中国艺术而言一个相当重要的时期,同时他也在反映中国当代艺术创作现状的诸多不同媒介中找到了一种平衡。或许除了汪建伟外,少有——甚或没有其他个体艺术家能在这段给定的时间及既有的能力与资源中创作出如此多样的作品。此外,他在海外的知名度还不算太高,也符合我们试图帮助优秀艺术家获得更多国际认可的目标。

余小蕙:实际的展出效果是否符合你们一两年前的预期?

孟璐:是的,甚至在很多方面还超越了我们的期待,不过,此刻还言之尚早,我们得听听评论家们怎么说!评论对我们来说当然是重要的;我们还不知道他们的评价如何。我认为汪建伟在中国具有相当的知名度,但在西方,观众可能需要花更多的时间去理解——所以衡量一个展览成功与否的标准是多样的。我个人是十分兴奋和满意的,但我的观点不算数,还是评论家和观众们说了算,但从机构的角度来说,是的,我对这个展览相当满意。我们工作的很大一部分是在试图建立和中国的一种开放交流的关系,何鸿毅家族基金的帮助使之变成了现实。

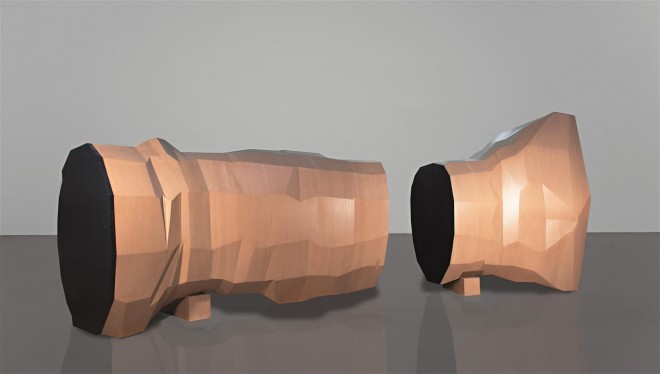

(纽约所罗门・R・古根海姆美术馆)(何鸿毅家族基金藏品)(这件作品为委约展览《汪建伟:时间寺》而创作,呈献于 纽约古根海姆美术馆,并由何鸿毅家族基金提供赞助)

(所有作品由汪建偉創作 © 2014 汪建偉,經授權使用)

(纽约所罗门・R・古根海姆美术馆, 何鸿毅家族基金藏品)(这件作品为委约展览《汪建伟:时间寺》而创作,呈献于 纽约古根海姆美术馆,并由何鸿毅家族基金提供赞助)

(所有作品由汪建伟创作 © 2014 汪建伟,经授权使用)(照片:徐伯欣摄,艺术家提供)

(纽约所罗门・R・古根海姆美术馆,何鸿毅家族基金藏品)(这件作品为委约展览《汪建伟:时间寺》而创作,呈献于 纽约古根海姆美术馆,并由何鸿毅家族基金提供赞助)

(所有作品由汪建伟创作 © 2014 汪建伟,经授权使用)

(纽约所罗门・R・古根海姆美术馆,何鸿毅家族基金藏品)(这件作品为委约展览《汪建伟:时间寺》而创作,呈献于 纽约古根海姆美术馆,并由何鸿毅家族基金提供赞助)

(所有作品由汪建伟创作 © 2014 汪建伟,经授权使用)

(纽约所罗门・R・古根海姆美术馆,何鸿毅家族基金藏品)(这件作品为委约展览《汪建伟:时间寺》而创作,呈献于 纽约古根海姆美术馆, 并由何鸿毅家族基金提供赞助)

)所有作品由汪建伟创作 © 2014 汪建伟,经授权使用)

(纽约所罗门・R・古根海姆美术馆,何鸿毅家族基金藏品)(这件作品为委约展览《汪建伟:时间寺》而创作,呈献于 纽约古根海姆美术馆, 并由何鸿毅家族基金提供赞助)

)所有作品由汪建伟创作 © 2014 汪建伟,经授权使用)