史金淞(1969年出生于湖北当阳)是中国最“适应环境”的艺术家之一,人们很容易想起他闪着金属光泽、咄咄逼人的《哪吒·婴儿用品-襁褓甲》等作品。然而,姑且不论这些作品——或者说正是因为这些作品——他所获得的重视和理解依然还十分有限。他与妻子项云目前在香港世界画廊举办的双人展正好可以让我们重新审视他的作品,特别是那些与树有关的装置。

在2005-2006他的“哪吒”系列婴儿用品(哪吒除了那个神话传说中的形象,现在也常被当成了赌神)开始之前,他恶搞了著名的商业logo(“Secret Book of Cool Weapons”, 2002)和办公设备(“Office Equipment-Prototype No. 1”,其中那个计算机工作台更像是一个拷问折磨人的地方)。为2006年上海双年展,他创作了一条新的“生产线”——《哈克龙》,其中他将农民的老式拖拉机和美国哈雷摩托用锃亮的中式武器“嫁接”了起来,呈现了一种很“龙”的视觉效果——这可不是廉价的山寨货,但却将拖拉机这个社会主义的现代化农业标志彻底改造了一番。

评论者很容易过于关注这些作品“炫”的魅力和“消费”气息,却忽视了它们那种扭曲纠结的戏谑和邪魅。诚然,史金淞的作品关注的是(特别是在中国的)物欲横流的消费主义,但也与传统中国的审美和哲学有着密切的联系——这样的措辞书之不难,但极易陷入空洞。史金淞将物的神话当作观念,就像山水画家通过山、树、水来表达观念那样。也就是说,对于物的这种发明与转化并非观念的堕落,而是观念的承载。

史金淞,《摇摇马》,不锈钢,66 x 86.5 x 39 cm,2008。图片:前波画廊

2003年在蓬皮杜中心举办的展览《你好,中国?》(Alors, la Chine?)上,他的装置《甜蜜生活》中的焦糖雕塑在展览期间逐渐融化,直到最后流到地上。他在上海双年展上的《哈克龙》和几个改换了功能的集装箱一并展出,其中包括餐具和看电影的设备,还有一套肌肉服——显然是在戏仿张洹的行为作品《我的纽约》(2002)。后来,他在站台中国画廊(北京)举办的展览“琰”(2008)中呈现了一件地狱般的惊骇之作:一台巨大的发动机,其自淫而偏执的目的就是为了让自身超负荷运转,最后由于功率过大而烧得通红,不仅自己濒临崩溃,也让展现它的画廊瑟瑟发抖。这件巨大而沉重的装置目前仍在画廊的一角沉睡。这个类似《终结者》里的天网系统正像是杜尚的《大玻璃》。

从此时起,史金淞也开始尝试用枯树进行创作。由“各种树根、树干、树枝、柳条、玻璃、钢材”构成的《杨柳岸晓风残月》(2005-2007)正好诠释了史金淞的想法:他将现实(一棵曾经生长的树)转化成了一个观念化了的悖论设定(一件用树做成的树的雕塑)。然而,在著名的中国艺术家中,并非只有史金淞一人采用过活树和枯树进行创作。例如,沈少民用饱受摧残的树所做的《盆景》系列开始于2007年。此外,近年来,艾未未用“树”为自己的拼接怪物命名(2011),并且和在景德镇制作的陶瓷“石头”——《石》(2011)一同展出。蔡国强将一棵31米高的桉树放倒所做的装置《桉树》(2013)目前正在布里斯班现代美术馆展出。艾未未和蔡国强的作品都是有意呈现出戏剧性的夸张尺寸,而沈少民和史金淞的作品则更具诗意的哲学。其中沈少民强调的是对一棵活生生的树的摧残、矫正与折服,而史金淞的树却是一件微妙的鬼影般遗存。

史金淞有时还会将树焚烧成碳,也会将动物的牙嵌入细枝,例如《游园》(2012)(中文的“牙”与“芽”,既有重生,也有消耗之意)。这样的作品总是试图重建被打破的东西,重新赋予那些逝去之物以生命。诚然,这并不可能,但就是在这样徒劳的失败中凸显着艺术和对我们即定伦理的抗拒。

史金淞,《杨柳岸晓风残月》,各种树根、树干、树枝、柳条、玻璃、钢材,600 x 230 x 300 cm,2005-2007。图片:前波画廊

不过,史金淞用拆迁的废墟所做的太湖石系列也提供了另一种解读。过去,太湖石被放在园林中作为冥想的焦点。这些传统的园林石可以说是自然地存在于自然之中,但它们更多地是一种为了满足耳目之欲的园林巧饰,甚至是一种堕落的迷恋之物,不仅无助于沉思默想,反而会扰神(展望那些锃明彻亮的不锈钢太湖石)。而史金淞创造的这些新版太湖石实则是对其原初功能的回归,甚至对展望的版本也颇有微词。

近年来,史金淞开始利用“中国山水”进行装置试验,所用之墨为焚烧的动物骨头、树灰制成。在他的《那边》(2011)中,他用一棵被研磨的树,用书法般的行笔拖过整个展厅。从而让真实的空间变成了一幅想象的风景,或者说墨已经满溢在了现存的空间——这是我们的环境空间,也是我们所改变的、破坏的、毁灭的环境。

史金淞的太湖石来自拆迁中可循环的墙体,而他的那些精致、孱弱的枯枝也具有重生的寓意。这些作品所暗示的都市环境问题,以及它们所具有的人类学意义都关涉着我们的心理环境,以及我们的思考状态——这个环境怎么了?我们给这个环境带来了怎样的破坏?如此说来,他的雕塑将我们的目光带回到了它们原初的目的,让我们冥思自我在世界中的意义,以及我们如何在这个世界中尽善己身。

当前的展览:

世界画廊 (香港中环都爹利街11号律敦治中心108号 ) 2014年3月12日-5月8日

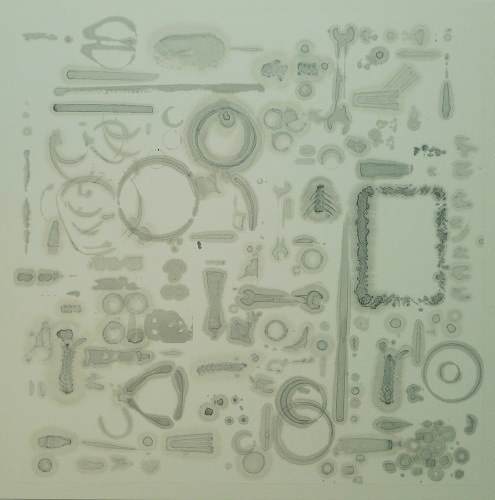

史金淞,《东西集之三》,纸本水墨,75.5 X 143.5 cm, 2014。图片:世界画廊

史金淞,《雙松園》,樹木殘骸和建築殘骸, 尺寸可變,2012

史金淞,《那边》,装置,碳化一棵树和若干动物的骨骼,2011