泰康空间(北京朝阳区草场地艺术区红1号院B2),2015年03月19日 ~ 05月19日

光影百年——故宫老照片特展

故宫博物院神武门,5月17日- 7月17日

当谈到摄影本体论的相关问题时,批评家们经常会援引罗兰·巴特(Roland Barthes)的《明室》(Camera Lucida)。这本书一上来便开宗明义地探讨了“照片的特性”,即摄影自在自为,具有不可被别的表达媒介代替的属性。巴特在开篇写道:“有一天,那是很久以前的事了,我偶然看到拿破仑最小的弟弟热罗姆的一张照片(摄于1852年)。我当时十分震惊,想到:我看到了一双曾经看到过拿破仑皇帝的眼睛!”尽管巴特这一脑洞大开的“观看之道”并没有获得他周围朋友的共鸣,但却生动地例证了摄影(作为一个动词)存在的价值和意义,以及解读摄影(作为名词)的无穷可能性。关于艺术与现实之间复杂关系在这里无需再多加赘言,但不得不强调的是,巴特的这一解读照片的想法恰好印证了:作为看似离现实最近的一门艺术创作手法,摄影,即使是纪实摄影,也并不是现实经过减法后的产物。单单是对一张照片的凝视,和对照片中人事物的想象、追思、崇拜等等精神活动都为照片本身叠加上了新的一层含义。这也正是为什么,老照片往往总是格外能引起人们的兴趣。这些具有史料价值的照片似乎有着穿越时空的神力,虽年代久远,但并不难使人产生共鸣。

具体到有关中国早期摄影的创作,不难想见多是早期来自西方的探险家、传道士、侵略者(有时往往是这些身份的集合体)等人拍摄,或是开设照相馆的中国摄影师的杰作。近年来出版的多部译著都反映了这些影像在数量、主题、手法上的丰富性和这一领域的研究价值。比如,于1873至1874年在英国伦敦出版的《中国与中国人影像》(Illustrations of China and Its People)便是以“向当时的西方读者全方位地介绍中国”为目标。苏格兰摄影师约翰·汤姆逊(John Thomson)对准了这个经历两次鸦片战争洗礼后垂垂暮已的昔日王朝,认真拍摄了牌坊、乞丐、女人发型这些带有浓重人类学色彩的对象,并为每一个条目书写说明文字,以还原“中国”和“中国人”的完整图景。回到当代,美籍华人刘香成拍摄的《毛泽东以后的中国》(China after Mao)可算是记录中国改革开放时期社会变革的经典之作之一。除了本身考究、澄净的影像语言本身,不得不提的当然还有刘香成出生于中国而在美国接受高等教育并成为摄影师的特殊经历。这一经历注定他不能被简单粗暴地以“东方/西方”“中国/外国”的划分方式归类到任何一个意识形态阵营或观看惯性中去。从古至今,不论是摄影师和被拍摄者,还是照片与观众,观看者与被观看者之间身份政治是一个永不枯竭的议题。

正是在这样的前提之下,前段时间在北京泰康空间举行的展览“在中国:早期照相与工艺”以及最近在故宫博物馆刚开幕不久的“光影百年——故宫老照片特展”才格外值得讨论。这两个展览小而精美,并且在空间呈现和内容架构都十分出色。在时间跨度上,两个展览都囊括了19世纪也就是那些最早有关中国的影像。不同的是,藏于故宫的“钦定”或“进呈”之作更多反映了摄影服务于官方宣传、纪实或宫廷留影的职能,而在泰康空间展示的葛磊先生的收藏则更多展现了有关普通大众或民间立场的影像。

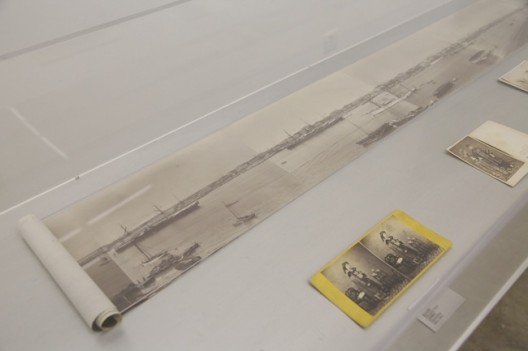

《在中国:早期照相与工艺》展览现场

来自西方的工艺与观看

19世纪以降,随着《南京条约》《天津条约》等一系列不平等条约的签订,中国被迫向西方贸易开放广州、厦门、上海、天津等开埠口岸,也使得西方摄影师及摄影技法经由这些港口城市传入中国。泰康空间一展首先以橱窗陈列和展板的形式交代了这一重要的历史背景。第一部分“照相在中国:1845-1895”便通过对当时多个通商口岸摄影发展的逐一梳理,对摄影在中国的萌芽及蔓延进行了清晰的呈现。

此外,诚如此展的主题所明示的,工艺技术的发展和传播成为梳理这一时期摄影史的一大线索。从蛋白工艺(Albumen Process)到火棉胶湿版工艺(Wet Plate Collodion),从玻璃基片到相纸,科技的革新使得摄影的时间、金钱、人力等成本和壁垒大大降低,也成就了摄影更广泛的传播及应用。

早期摄影工艺

在泰康空间展览中,“早期摄影工艺”这一板块更是以6位中国摄影师的当代创作阐释了这些传统工艺值得留存的意义。达盖尔银盐法(Daguerreotype)、蓝晒印相工艺(Cyanotype)及范戴克印相工艺(Vandyke)等古典工艺曾经因保存时间过短或便携性过低等弊端被历史逐一淘汰,但却经由现代技术的补足如今又得以延续,从而重新散发“灵光”,进而记录和映射当下社会及个体的新问题。虽然展出作品在创作形式上稍欠创新和实验性,但当代摄影师对于古典工艺的运用提醒了我们摄影作为一门语言系统在表达媒介上的多样性和复杂程度。在这个以极低的成本便可获得数以千计图片资源的今天,摄影的这一特性已被大大忽视,从而也致使人们与视觉语言的关系陷入了一个自相矛盾的怪圈:对影像越来越低的重视和愈演愈烈的依赖。对于古典技法的回溯不应只沦为“技术控”或是“发烧友”追思古典之美的“雅趣”,而是继续探索摄影丰富可能性的一种手段。

泰康空间展览中的另一个板块为“从西向东看”是展览中最值得从图像学意义上分析的一部分作品。这四十余件有关19世纪中国的摄影和绘画作品映射出了西方彼时看待中国的眼光与预设。一幅拍摄于1890年代的照片拍下了一位英国人模仿李鸿章的装扮;而另一幅摄于1850至1860年代的照片则表现了西方人心目中的中国宫廷生活。这张照片中,一名外国男子身着官服,顶戴花翎,嘴上叼着水烟壶的烟嘴。坐在他左边的应该是他的妻子,这位女士同样穿着中式女装,作清朝贵族妇人打扮——她脚踩的厚底鞋子形似有“登云里”之称的满族宫廷女鞋。这对夫妻坐在架高台面上的木椅之中,身边是两个身穿素色衣服的侍女。画面中,侍女低眉顺目,女主人望向别处,只有男主人直直地望向镜头。桌上摆放的石雕屏风、背景中的画作和前景中的坐凳都在刻意营造一种东方风情,然而这些多样的道具和凌乱的摆放却恰恰印证了西方肖像画传统的影响,让人联想起亚森特·里戈(Hyacinthe Rigaud)那幅著名的《路易十四》(Louis XIV)肖像,与早期中国肖像略显朴素甚至呆板的陈设形成了鲜明对比。

芦笛,《矿工》 ,铂金印相,2006年

孙诺,《时间的灰烬》,蛋白印相,2011年

W.G.托德照相馆,汉口,1860年代,名片格式蛋白照片

西方人想象中的中国宫廷生活,佚名摄影师,1850-1860年代,蛋白立体照片

故宫、故人、故事

另一新展,即“光影百年——故宫老照片特展”,是建国后故宫老照片的第一次集中展示。展览选择了故宫博物院的神武门作为展示空间,在并不宽裕的展厅中囊括了近三百件展品,其中包括老照片、影集、底片,且文字注释丰富详实。据悉,目前故宫博物院藏老照片近两万张、玻璃底片两万余张,主要拍摄于晚晴和民国时期,涉及政治外交、军事改革、风土民情等诸多方面。

拾阶而上神武门,你首先会看到一系列将故宫旧照与今日场景合成的“穿越照”。老照片里的人物保留黑白色调,与代表着当今故宫的彩色照片形成了视觉语言上的违和,如同魂魄的幽灵,证实着其曾经确凿的在场和在当下情景中理所应当的缺席。黑白彩色的对比成为摄影技术进步的明证,当它们将历史与当下编织在一起时,或许也指涉了带有西方启蒙色彩的摄影与一个沉淀深厚却封锁的东方大国彼时的相遇。

《光影百年——故宫老照片特展》展览现场

《光影百年——故宫老照片特展》展览现场

古今故宫合成照

“光影百年”一展由“殿堂余晖”“群像浮光”“兴业图强”和“禁宫新生”四个部分组成,分别回顾了建筑、人物、改革、和故宫博物院的兴衰蜕变。其中最具话题性的当属有关慈禧太后、溥仪家眷等一系列帝王贵族的老照片。据悉,在故宫博物院收藏的照片里,单是慈禧太后的照片就有百余张,其中包含三十余种装扮。这之中有最普通的合影留念,如《慈禧太后等在颐和园排云殿前》,同时也有《慈禧太后对镜簪花像》一类的仿照仕女画题材的独照,更有《慈禧太后扮观音大士像》这种相当独特的留影,由裕勋龄于清光绪二十九年(1903年)、慈禧的七十大寿前夕拍摄。裕勋龄为清廷驻日、法公使三品卿衔裕庚的次子,也是大清皇宫的首位御用摄影师,现存的慈禧照片多出自他手。由于父亲的公使职位,裕勋龄及其两位妹妹德龄和容龄都曾随父前往日本及欧洲。回国后,裕勋龄成为宫廷摄影师,而他的两个妹妹也被慈禧封为御前女官。慈禧一生笃信佛教,她被称为“老佛爷”也与其信仰有关。她为扮演观音而拍摄了一系列照片,从而以自己的宗教崇拜代替了她的世俗身份。在这张1903年拍摄的照片中,她盘腿端坐正中,头戴毗卢帽和五佛冠,右手持一串念珠,作观音打扮。她的左右分别是当时的太监二总管崔玉贵和总管李莲英。此二人做护法打扮,手执佛尘,分别站立在慈禧两侧,配合描绘竹林山涧的背景及前景的荷叶,构成了一幅观音像的基本制式。与此类似的照片慈禧还拍摄了不少。《慈禧扮观音大师泛舟像》中,人们各着服装并扮演一众仙班,环绕衬托着扮演观音的慈禧。比照前文提及的那个试图扮演中国清廷贵族而不得法门的西方家庭,慈禧的这一系列自我身份的导演更显得颇具意趣。

摄影中服饰与身份关系的纽带在溥仪一代的身上显得更为明显。复辟期间身着衮服的少年溥仪后成长为一袭西装的中国绅士(见《溥仪与网球爱好者》一图);她的妻子婉容也有朝服像、便服像、旗袍像、和服像共四种服饰的照片。展览将这四幅婉容肖像放在一起展示,勾勒出了从清朝没落到伪满复辟的时代更迭中,一个鲜活个体的颠沛流离、际遇变化和不同风貌。同时, 《郊游途中侧坐在文明棍上的溥仪》《溥仪与溥杰》等更为生活化的影像不仅还原了溥仪作为普通人的生活场景,也反映出了摄影成本的降低、使用的普及以及表达方式上的创新。

“光影百年——故宫老照片特展”一展中最受大众关注的可能在展厅尽头单独展示的《慈禧太后》。这幅肖像同样由裕勋龄于慈禧七十大寿那年为其在颐和园拍摄。参观者们纷纷掏出相机,试图克服玻璃相框的反光,一次次按下快门,拍摄下这张慈禧的标准照。这可能是他们离这个传奇的历史人物最近的一次。

《慈禧太后对镜簪花像》,1903年

慈禧旧照

《溥仪与网球爱好者》,20世纪初

《坐在文明棍上的溥仪》,1920年代

《慈禧太后》由裕勋龄于1903年在颐和园为慈禧拍