文/田珠莉

参展艺术家:唐纳天(Nadim Abbas),阿罗拉和卡尔萨迪拉艺术双人组(Allora & Calzadilla),洪松明(Ang Song Ming),荒木経惟(Araki Nobuyoshi),千葉雅也(Masaya Chiba),蒋志,玛雅·克莱默(Maya Kramer),鲍里斯•米哈伊洛夫(Boris Mikhailov),毛利悠子(Yuko Mohri),苏图西亚·苏芭芭恩雅(Sutthirat Supaparinya),王福瑞(Wang Fu-jui),姚瑞中(Yao Jui-chung)。

客席策展人:曾文泉(Rudy Tseng)

香港艺术中心(香港旺仔港湾道2号),2014年12月12日至2015年1月15日。

当2014年联合国气候峰会在秘鲁的利马圆满落幕的同时,一个名为“未见之存有:当代艺术中的环境对话”的展览在香港艺术中心揭幕,这可谓是一个有趣的时间性巧合。此次展览试图提供一个面对环境变化问题的新视角。正如策展人曾文泉先生所言:“我们不能因为自然资源的丰盛而志满意得。本展的宗旨在于揭示我们与生态系统之间的关联,重新定向我们对自然被过度开发之现象的注意和关怀——这一现象往往被人视为理所当然而成了不被觉察的现实”。

观众们走出电梯,步入包氏画廊幽暗的空间,迎面而来的是泰国视觉艺术家苏图西亚·苏芭芭恩雅所营建的远景。作品揭示了人类不计长远后果而做出的种种短视决策。大型三屏视频《当需求移动地球》(2014年)凸显了人为地震现象。以美国科学家克里斯蒂安·克劳泽博士(Dr. Christian D. Klose)对自然灾害诱因的研究为依据,苏芭芭恩雅记录了泰国一家煤矿及一座用于水利发电的水库的运作——它们的日常运作表面上看是平淡无奇,毫无问题的。但是,这些设施却产生着比电能更为强大的力量。它们巨大的重量产生的细小震动作用于地球板块及裂隙造成的影响,最终可以引发强烈地震。(1) 架高的屏幕下方,堆积着由光秃秃的煤块组成的小丘,以另一维度展示着敌托邦景象。

玛雅·克莱默,一位常居上海的美国艺术家,则将煤炭用作艺术媒介和叙述主题。经过压碎和磨粉,有害的碳尘被重铸塑形为一棵似乎直接由墙上长出的黑色大树上轻柔的枝条。正如其标题《束缚》(2014年)所表示的,作品的树冠之中被拧入了许多不自然的结节,象征着人为污染对自然本真秩序所造成的侵扰。另外,仔细审视《逆风而行》(2014年)这个作品,那些看起来像在狂风中乱舞的乌鸦羽毛,实则是对煤炭性能的一种悖论性表述。作品被简单地罩在玻璃匣中,以免这些纤弱的羽毛受到外力伤害;但每一片羽毛本身都是用碳尘精心制作出来的,这些有毒有害微尘造成的雾霾正威胁和伤害着中国境内的许多城市。尽管承载着沉重而令人沮丧的内涵,但克莱默手下细致而精巧的羽毛仍显得轻盈飘忽,表现出超越地球引力的趋向。

蘇圖西亞.蘇芭芭恩雅,《當需求移動地球》,三頻錄像/彩色,泰語對白,英文字幕,片長20分鐘25秒,2014,摄影:Monruadchanan Laphatphakkhanut

馬雅.柯拉瑪,《逆風而行》,煤炭、黏合物、 電線、磁鐵、木頭、有機玻璃,182 x 74.5 x 20 厘米,2014,图片由艺术家提供

传统消耗性能源的使用和对可再生能源的探索之间的关系在日本艺术家毛利悠子的雕塑式组合作品中寻获了平衡的涉入点——这是一件由风能、太阳能和磁能提供动力的小型精密装置。作者坦承自己的生活因2011年的悲剧而发生了深刻的变化——当时日本东北太平洋近海地震及其引发的海啸造成福岛第一核电站反应堆毁损。甚至在事故已经过去三个年头的今天,核泄漏所致辐射污染的全面影响仍在调查发掘和重新评估之中。“这两个事件切实地改变了我对世界的看法”,毛利边测试着电路边解释道——这个风能系统与铝质空啤酒罐相互作用,提供电力以点亮迷你汽车模型的微型头灯,而这些袖珍小汽车被安置在一个曾遭丢弃的橱柜中。“尽管此次核泄漏惨剧发生在日本,但我国只有少数人真正意识到事故对全世界造成的灾难性后果——事故已经且将持续改变所有与大洋接触的人的生活”,毛利如此评论说。在她的系列作品《城市矿山》(2014年)中,风和阳光真正地推动了她的装置,而她娴熟的技术才干为我们展示了废物利用,变废为宝的实例(包括在作品中使用损坏了的厨房用具及污损变色的旧木凳)——她把这些物件化作了“同时代考古”的对象。

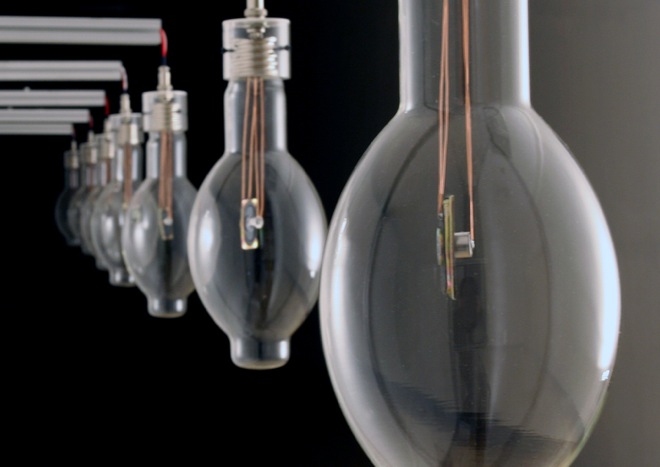

与近来当代艺术展在港台和大陆的宏大场面形成鲜明对比的是,“未见之存有”展颇为切题地遵循着发人深省却又避免使人感官超载的路径。杰出的声音艺术家王福瑞在他的作品《声泡》(2008至2014年)中,也采用了低音量而超凡脱俗的鸣响,以此营造一个纯净的声景。每个玻璃灯泡中安装有一个小型喇叭和一个小型麦克风,房间中听众的声音通过超音波信号被处理并反馈(信号和杂音在耳中同步),以此来模拟自然界昆虫的和鸣被城市噪音侵扰的状况。在姚瑞中的台湾废墟摄影作品中,此类对环境问题中常被忽视的方面的洞察得到了进一步的阐述;类似的还有鲍里斯•米哈伊洛夫对日本社会边缘化人群的关注;荒木経惟的澄澈青空;蒋志施于花朵之上的火艺;千葉雅也融合外在及内在世界的祥和画作;以及洪松明的艺术家主导作品《静静的漫步》(2014年)。

Yuko Mohri, “Urban Mining- Traffic”, diorama materials, LED lights, used cables, vitrine table, disposed aluminum cans, electric fan, Dimensions variable, 2014, Image courtesy the artist and waitingroom

毛利悠子,《城市礦山—交通》,模型物料,LED 燈、已試用的電線、玻璃櫥桌、廢棄鋁罐、電動風扇,尺寸不定,2014,图片由艺术家和waitingroom提供

王福瑞,《聲泡》,聲音裝置,尺寸不定,2014,图片由艺术家和Project Fulfill Art Space提供

这些安静的献礼不时地被蒂姆•斯多姆斯对两头大象的低八度挽歌所打断——它们是1789年作为战利品被送往巴黎自然历史博物馆的。这歌声来自阿罗拉和卡尔萨迪拉艺术双人组的视频作品《切除》(2013年)。参与其中的,还有圆形智能吸尘器的嗡嗡声——它们正竭力清扫着唐纳天在低层画廊安装的文昌街模型。在唐纳天题为《領域 II》(2014年)的作品中,以定点定制的塑料容器再现了九龙过度密集的公寓楼群。五十六个此种订做的塑料“楼房”中既盛放着建筑垃圾,也放有本装置安装过程中产生的废料,以及“未见之存有”展览全过程中所收集的丢弃物,艺术家以此将后现代性建筑及伴随它们而生成的废弃物的“垃圾空间”特征鲜明地可视化和具像化了。(2)

面对基于生态理念的展览主旨,我不禁回想起1970年让•欧贝(Jean Aubert)和让•鲍德里亚(Jean Baudrillard)为拒绝参加在科罗拉多阿斯彭召开的“环境与设计”大会的法国代表团所起草的批判性声明。鲍德里亚指出,当代的“环保主义十字军”(“environmental crusade”)只不过是发达国家用于掩盖资本主义及其生产方式之根本性问题的幌子。(3)我们无法否认,为维护一个健康的环境而作出的意识形态式的辩护必然承载着社会、政治和经济矛盾。这也许就是为何弗雷德里克·詹姆逊(Frederic Jameson)和斯拉沃热·齐泽克(Slavoj Zizek)不约而同地表示,世界末日尚且比资本主义的终结更加容易想象。无论人类作为或者不作为,我们都不可避免地朝毁灭的方向进发。谁可断言我们能够拯救世界呢?谁又能告诉我们,大地母亲是否意欲被我们拯救呢?她毕竟是富饶而坚韧的,承受了亿万年的自然灾难,以及人类不负责任地施加的破坏而幸存至今。但是,怀着一份远见和深思,我们也许可以放缓非自然发展造成的影响。因此,这一再思考和再定向也就是“未见之存有”展所为之默默奋斗的标的——将那终必导致生物失衡的生态退化以可见的方式展现在我们众人眼前。

(1) 克里斯蒂安·克劳泽曾发表的研究指出,2008年四川大地震可能是由四年前建于地层断裂带附近的一座水库引发的。见莎伦•拉弗兰尼娅(Sharon LaFraniere)的“水坝和中国地震之间可能的联系”(纽约时报亚太版,2009年二月五日)。

(2) 雷姆·库哈斯(Rem Koolhaas)的“垃圾空间”(Junkspace)(《十月》第一百期,‘退化’特刊(2002年春),175至190页)。

(3) 法国代表团(让•欧贝和让•鲍德里亚):“环境主义猎巫行动”(The Environmental Witch-Hunt)——法国代表团的声明(1970年)。

唐納天,《領域 II》,混合媒體 (真空塑膠模、建築廢棄物、機械吸塵器、膠地板、場壁腳板、建築用漆),尺寸不定,2014,摄影:Roberto Chamorro

Rudy chiba, “1-9225 peaceful village”