我们很容易错将媒介与题材、艺术与艺术家的概念混为一谈。对待自画像,就更没有什么好阐释的了,尤其对于那些小清新或封面女郎范儿的作品就更是如此。崔岫闻的“画像”只是表面看上去与她有关,其中她是自己的媒介,但这媒介却并非作品的题材,而只能算是一个起点。她构成了自己的一种媒介,例如,其录像《洗手间》(2000)就为我们提供了解读她作品的关键。这件作品并非某种凿凿有据的再现,因此,也打开了我们的阐释之门。这是对北京一座大型夜店里女用洗手间的秘密拍摄,站在水斗上方镜子面前的年轻女人们来来去去,其中大多数显然都是风尘女子。她们交头接耳,或看手机,或交流生意,数钱。这是对彼时彼地的如实写照,是一幅画像,也是针砭时弊的讽刺。表面上(尤其对男人而言)的色情撩拨恰是作品本身的一种诱惑力。在这既公开、又私密的空间中,作品从根本上讨论了女人、时间,以及她们被定义和自我定义的情况。因为个人的即政治的。

崔岫闻 “琴瑟” 金丝楠木、丙烯 (image courtesy the artist and SGA)

长期以来,崔岫闻一直在进行的绘画与摄影系列创作的对象,都是她自己青春期的某种不成熟的克隆体,这都让我感到陌生。显然这些画像不只关于她自己。每幅画像都在映射她这一代的中国年轻女性的某种集体经验。然而问题在于,这些画像是否仅仅只是对这类集体的复制。又或者,尽管这些画像同样与时间和空间有关(例如紫禁城等历史上重要的地点),与身处这些特定时空的(女性)个体相关(崔岫闻很少画男性)。这些女孩们裹着红色围脖,开放给多种解读:家族的,月经的,共产主义的,不一而足。

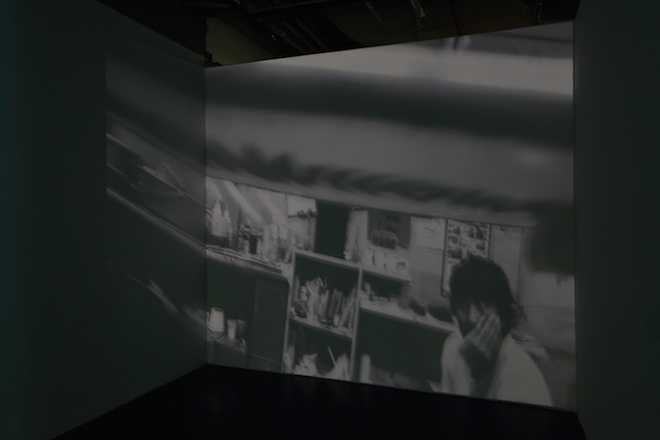

崔岫闻 “哪里 No.2″ 三屏视频装置, 尺寸可变

(image courtesy the artist and SGA)

女人,女孩——成熟与否的模棱两可至关重要——在画面中沦为某一系统中可被交易的职员:作为训导主体的功能,作为学生。在校女学生可以是问题少女,可以是被迷恋的对象,也可以是异质的。作为一名社会对象,她究竟在演还是被演?她究竟是风险还是冒着风险?助人还是毁人?她们人数众多,预示着一种潜伏的力量,即便她们本人都尚未察觉。在这一集体中包含着对时间的经历:每个女人的时间,生理期,性生活,还有时代经验,以及个体之间的相遇。笃信转世轮回的佛教定义了多重时间,这一概念对崔岫闻的作品十分重要。作为一个信仰体系,其体察却是个人的;归属于个人信徒的空间。崔岫闻肯定不是在中国唯一一位信佛教的艺术家(张洹、李辉和史晶就都信佛),然而其不同于男性艺术家之处在于对个人而非表演的强调。从其抽象绘画与电影装置等新作中可以看出近年来任一中国艺术家所经历的最为激烈的转变。不过其背后在创作题旨还是一样:一个女人在特定时空中的经历。

吴承祖在接受采访时说:“选择《轮回》作为展览标题,是希望表达超越轮回与解放的概念,到达生命中新的去物质化的状态。“

新作展出于坐拥上海外滩美景的沪申画廊,从窗户即可眺望浦东陆家嘴。

崔岫闻, “轮回” 烤漆铝合金、布面丙烯.

(image courtesy the artist and SGA)

这些作品看似新城景,所谓城市结晶化的例证。满目尖锐刺耳直指向窗外那新的中国。视觉低吟与和弦频率呼应着崔岫闻的既往作品,那惹人分心的红色并置 甚或会引发幽闭恐惧症。如果立体主义是对时空的同步描绘,那么这些作品有过之而无不及;漫溢的印象化作代码数字“条线”施加物理视觉的影响,克制、无情而 轻佻。轮回是一方矩阵,然而有必要被解构。

录像装置描绘了图像的构建。不同灰度、高度、宽度的立轴画一如大都市的海市蜃楼,感觉像在钢筋、 水泥或玻璃做的大楼立面之间的狭窄街巷形单影只地穿行。偶尔,一条红色的几近垂直的线条扫过画面。这是对意义的“投射”。而”线条“则向多重意义开放。它 们代表不同时空下的多名个体或某一个体。身份转换、流动起来。布面丙烯绘画与金属质感相契合。有些还用了木头,将现代与传统、人造与自然相接(“No.7 Qin”)。视觉上的探索延承了视错觉(Op Art)艺术家维克托·瓦萨雷利( Victor Vasarely 1906-1997)的画面技巧,然而对横竖构图的巧妙变换讲述着现代主义单元与网格的碎片化,最典型(或许这么说不公道)的参照即蒙德里安。人们只需把上海或全中国、或其他任何地方如雨后春笋般的大量翻新大都市们看作一幅超大的蒙德里安网格画。崔岫闻的回应可能会听来显得女性化:不相竞争,而取衡量; 不下定义,而作诠释;进,而求重生。

参考

《中国影像20年:1988-2011》,民生现代美术馆,pp.370-373.

与上海沪申画廊前任总监、策展人吴承祖的尚未出版的访谈